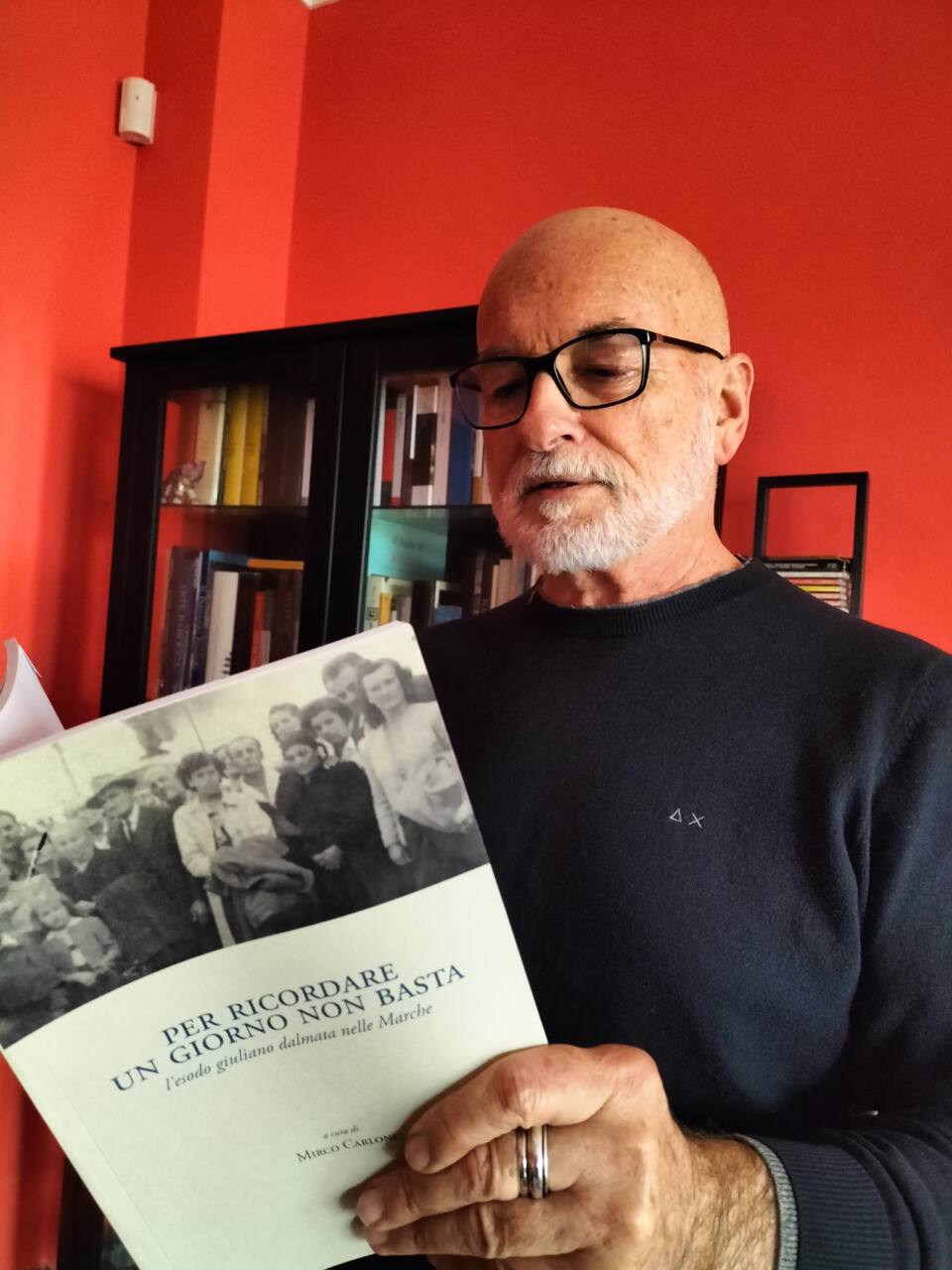

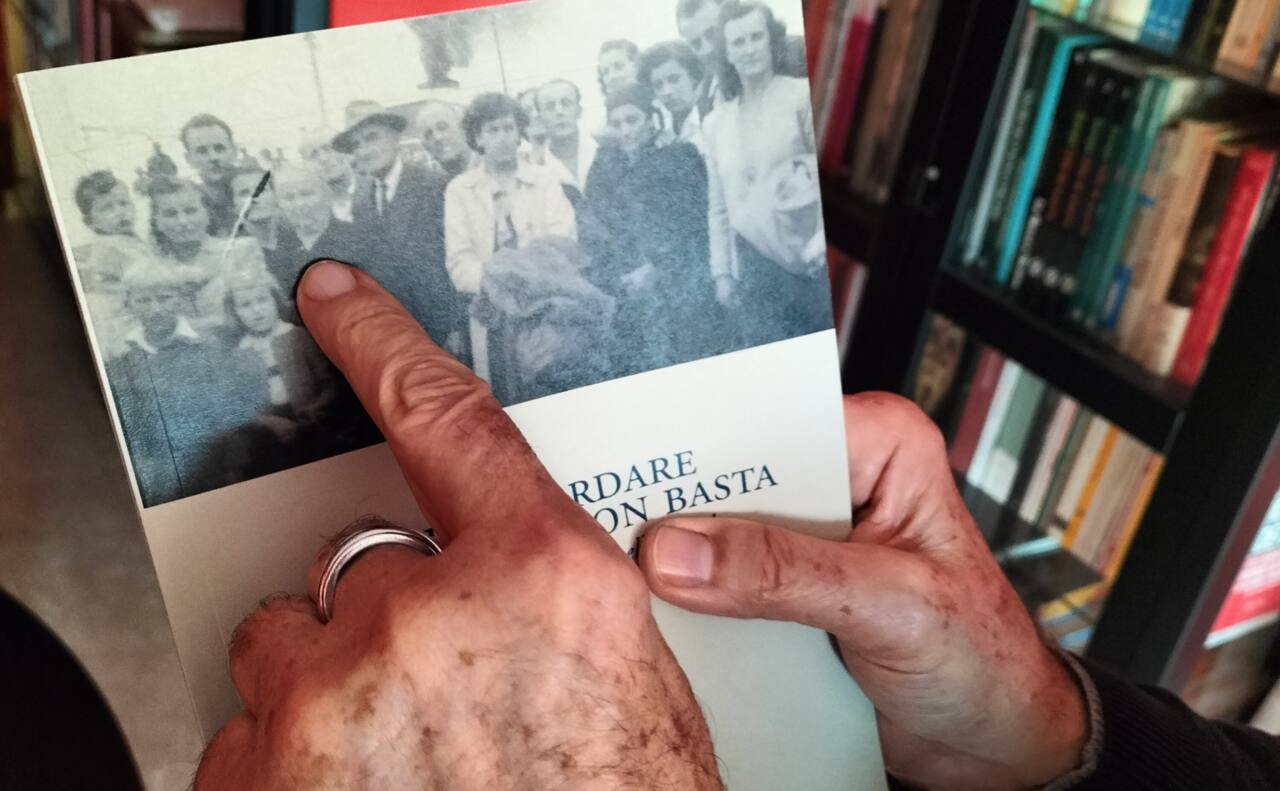

ANCONA – Oscar, Nives e Matteo Piccini: tre esuli istriani costretti a lasciare Lussino, la loro terra, per una vita migliore in Italia. A riavvolgere il nastro della memoria è proprio Matteo, che vive ad Ancona da quando lui e la madre, nel 1955, sbarcarono al porto dorico.

Un avvenimento, quello dell’esodo istriano dalmata, messo tra le parentesi della storia. Il 10 gennaio è il Giorno del Ricordo e Matteo, con il fratello Giuliano, tentano ancora di tenere viva la memoria nelle scuole della provincia, partecipando a svariati incontri con gli incontri o a cerimonie istituzionali.

«Prima, la nostra comunità di esuli, nelle Marche, era più folta. Ora, siamo rimasti in pochi e tutti di una certa età» – sottolinea Piccini. Lui, nato a Lussino (oggi Mali Lošinj, nell’isola Otok Lošinj), nel ’47, all’epoca di Tito, vide mamma Nives togliersi il cibo di bocca per essere sfamato.

«Nel ’45, coi comunisti, si è capito subito come stavano le cose. Si trattava di abbandonare la propria casa e andare via. I più furbi si sono allontanati subito, gli altri sono rimasti là». Rimanere, il più delle volte, significava per gli italiani subire vessazioni e discriminazioni ed essere classificati automaticamente come fascisti.

«Gli alleati imposero alla Jugoslavia una sorta di referendum-opzione: potevi restare, o andare via. Chi voleva andare ed era anziano, non incontrava difficoltà per l’espatrio, anche perché – ricorda Piccini – lasciava la casa e le terre. I miei nonni, ad esempio lasciarono 60 ettari di terreno e pur essendo anziani ottennero il permesso per la partenza».

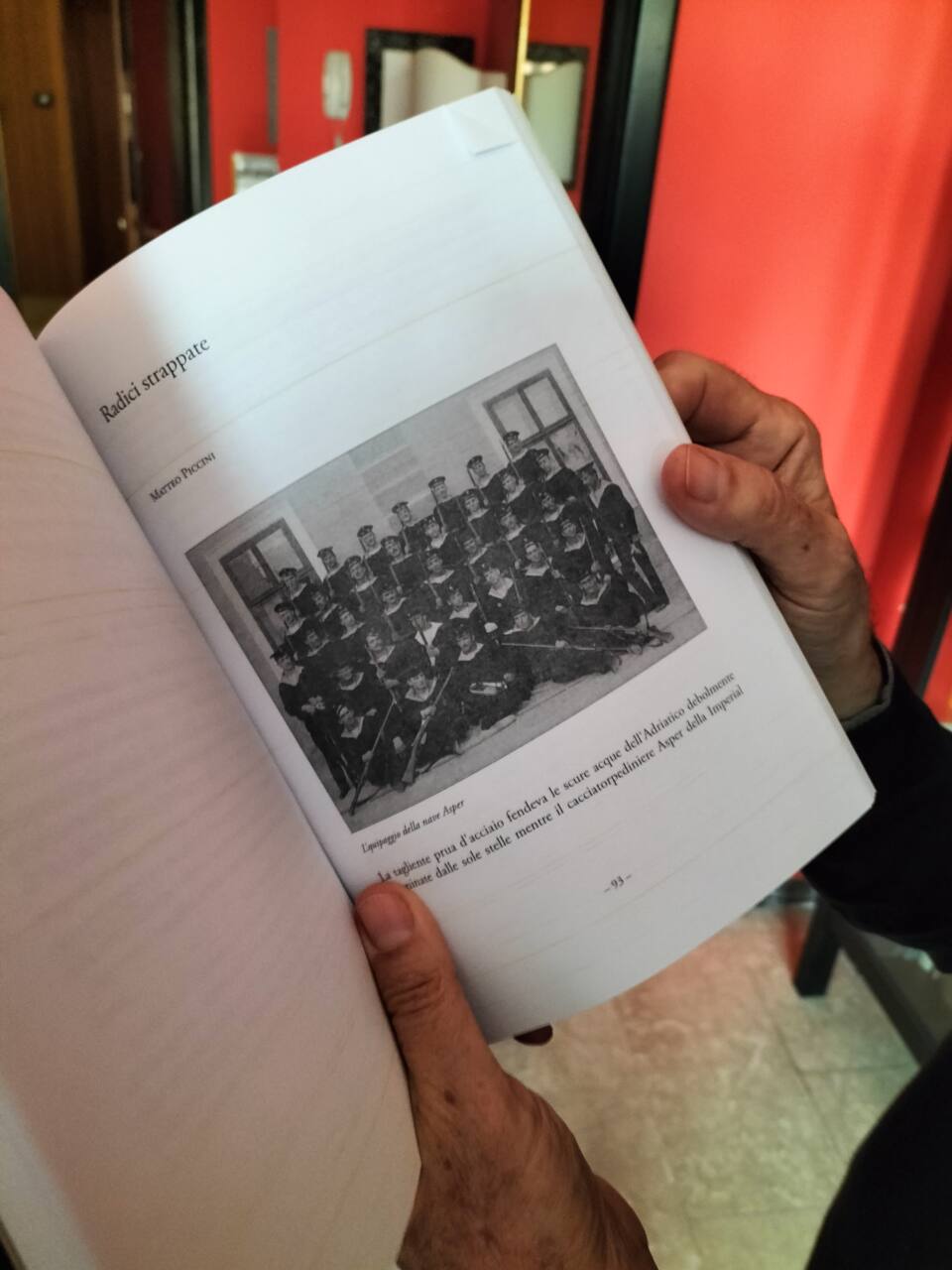

Per papà Oscar e mamma Nives, invece, la situazione si complica: «Mio padre e mia madre erano giovani e produttivi. Oscar non conosceva una parola di croato, ma le autorità gli negarono le carte per l’espatrio con la scusa della lingua d’uso croata. Un po’ ipocrita», secondo Matteo, che prosegue: «Papà era un tecnico del cantiere navale, un abile professionista, e per la società di Lussino avrebbe potuto essere utile. È per questo che nei documenti venne falsamente riportato il croato come lingua madre».

Le autorità jugoslave avrebbero dunque usato qualsiasi scusa pur di trattenere Oscar. Ma lui non molla, vuole una vita lontano da lì, un futuro migliore per la moglie e il suo bambino: «Subì diversi interrogatori da parte della polizia, che gli chiese di diventare una spia in territorio italiano». Oscar rifiuta e tenta la fuga.

«Allora, fuggire significava rischiare la pelle. Le motovedette della marina jugoslava sparavano a vista a chi tentava la fuga e per questo mio padre scelse una notte buia e senza luna. Non portò con sé ne me né mia madre, avremmo rischiato troppo». Nives e Matteo trascorreranno altri tre anni e mezzo a Lussino, stremati dalla fame e con pochi soldi.

«Mio padre sbarcò a Pesaro nel ’51 e si arrangiò lavorando in tutta Italia, da Roma alla Sardegna». Poi, si avvicinò ad Ancona e si accordò con dei pescatori di Torrette (un quartiere di Ancona, ndr) per far arrivare moglie e figlio in Italia: «I pescatori avrebbero dovuto aspettare me e mia madre in una baia sperduta di Pola, ma a quel tempo tutte le comunicazioni erano controllate» e la polizia non impiegò molto ad individuare e arrestare i complici di Oscar.

Complici che, evidentemente, per liberarsi dalle torture della polizia, fecero il nome di Nives: «Mia madre fu arrestata e io mi ritrovai d’un tratto senza genitori. Ricordo che mi prendevo cura dei ciocchi di legno del camino di mia zia. Adagiavo i legnetti su un letto di stracci e solo in seguito – fa Matteo – capirò che quelle mie azioni erano il frutto di ciò che in psicologia si chiama transfert».

La zia porterà Matteo a vedere la mamma, imprigionata in un carcere per soli uomini. Lei, un volto dietro le sbarre, unica donna fra tanti maschi, forte e determinata, in lacrime tra quattro mura: «Da giovane, quegli istanti li rimossi. Sa, la mente tende a cancellare ciò che le causa dolore. Ma poi superai e capii».

Nives rimase in carcere per due mesi: il primo mese fu molto duro. Era il ’53, Matteo aveva 6 anni: «Un periodo, quello senza mia madre, che sarebbe stato molto più lungo se non avesse dato retta a uno sconosciuto che prima dell’udienza le consigliò che dichiararsi colpevole sarebbe stato meglio». Inimicarsi il regime, infatti, avrebbe significato molto per il figlio. Matteo sarebbe infatti finito in un riformatorio che raccoglieva i figli dei dissidenti e dei delinquenti: «Non so se e come sarei uscito da là».

Appena uscita di prigione, Nives si occuperà delle carte per l’espatrio. Con Matteo, arriverà ad Ancona nel ’55: «Tutti in famiglia ce l’avevano coi comunisti. Io da piccolo assimilavo, ma crescendo ho iniziato a farmi delle domande. Volevo capire di più – dice Piccini –. E mi chiesi perché ci furono tolte le nostre terre. Mi risposi che se qualcuno non avesse iniziato una guerra ridicola, inutile e disastrosa, noi saremmo rimasti a Lussino, con le nostre case e la nostra gente».

Ecco, la gente. Piccini non torna a Lussino da quattro anni e forse – fa sapere – «non tornerò più. Però, quando tornavo e vedevo quei luoghi della mia infanzia abitati da altra gente, beh, per vedere Lussino dovevo guardala da sopra 2 metri e mezzo, per togliere le persone. Non perché fossi arrabbiato con le persone che ci vivono ora, ma perché oggi c’è il turismo colorato che non ricorda il dolore degli anni precedenti. È come tornare in un luogo: sai che è quello, ma al tempo stesso non è più quel luogo in cui c’eri tu».

Pietre d’inciampo, ad Ancona, in memoria delle famiglie giuliano dalmati non ce ne sono: «Francamente, mi accontento delle vie. Ci sono via Zara, via Fiume, via Dalmazia…». Se finirà tutto in un rigo di storia, come sostiene la superstite dell’Olocausto, Liliana Segre? «La nostra vicenda – complice anche il fatto che non si tratta della Shoah – è già in un rigo di storia».

A Matteo e Nives tutto questo ha comportato dolore, ma anche forza: «Mia madre ripeteva che se n’era andata da Lussino con la testa alta, senza un dinaro di debito con nessuno, pur essendo riuscita a mantenere suo figlio. Queste difficoltà – commenta Matteo – hanno rafforzato sia me sia mia madre. E oggi, mi piacerebbe riparlarne con lei, ma purtroppo è morta due anni fa».

«Ognuno tragga il suo di insegnamento, a me resta un segno in fondo alla coscienza. Il messaggio che vorrei far passare – conclude Piccini – è che dittatura e totalitarismo portano sempre a una brutta fine. All’inizio illudono, poi finisce male. Il disegno del fascismo era sin da subito quello di affermarsi come i più grandi e i più forti, quello del nazifascismo era sterminare determinati popoli e quello del comunismo inizia con la promessa che saremo tutti uguali (pressoché impossibile). Ecco, credo sia questa la differenza tra comunismo e fascismo: che il comunismo – se vogliamo – all’inizio prometteva bene, affermando l’uguaglianza, ma poi sappiamo cosa sia successo».

Insomma, «la salvezza è la democrazia. Anche se non è un sistema politico perfetto, penso sia la cosa migliore che sia stata creata. Tutti gli altri sistemi sono peggiori».