URBISAGLIA – Ad Urbisaglia, provincia di Macerata, nasce piazza delle Filandaie: si chiamerà così, d’ora in poi, piazza del Convento. Un modo per rendere omaggio all’operosità femminile dell’epoca. Le filandaie, figura storica ormai scomparsa, hanno conosciuto la fatica e lo sfruttamento. Un mestiere che si è sviluppato dall’Ottocento fino al secondo dopo guerra. L’ultimo stabilimento, ad Urbisaglia, ha chiuso nel 1948.

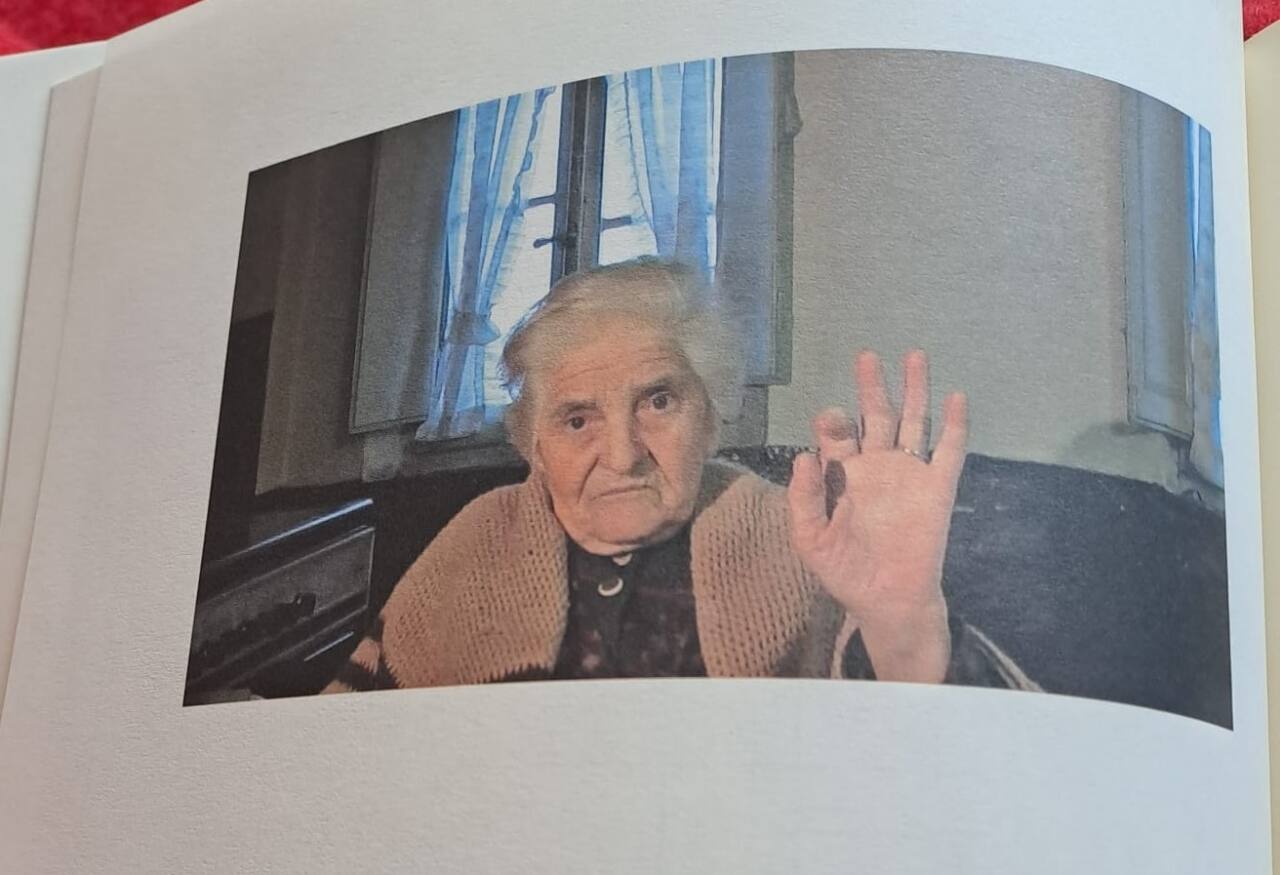

Lo sa bene Paola Ciccioli, giornalista, ma soprattutto nipote e figlia di filandaie. «Dal ramo materno, mia nonna era filandaia e anche le sue tre figlie femmine, compresa mia madre – ricorda – Dal lato paterno, pure le tre sorelle di mio padre. Ma al di là di questa circostanza personale, lo spunto biografico per approfondire il discorso, di cui mi sto occupando da quando ero bambina, è che questo lavoro nelle filande riguarda tutto il paese. Pezzetto dopo pezzetto – dice – abbiamo messo assieme questa storia del lavoro femminile operaio che si sviluppa da fine ‘800 fino ad oltre la Seconda guerra mondiale».

Ne è nato un libro, dal titolo “Ritorneremo un giorno”, riferimento al ritornello che cantavano le donne a ridosso della chiusura stagionale della filanda. Un titolo che riprende le scene del documentario, uscito ormai dieci anni fa. A curare il volume, pubblicato dal Comune e donato alle famiglie, è stata propria Ciccioli. La presentazione qualche giorno fa, al teatro comunale di Urbisaglia, a cui ha partecipato anche Mirko Cardinali, fondatore della biblioteca locale.

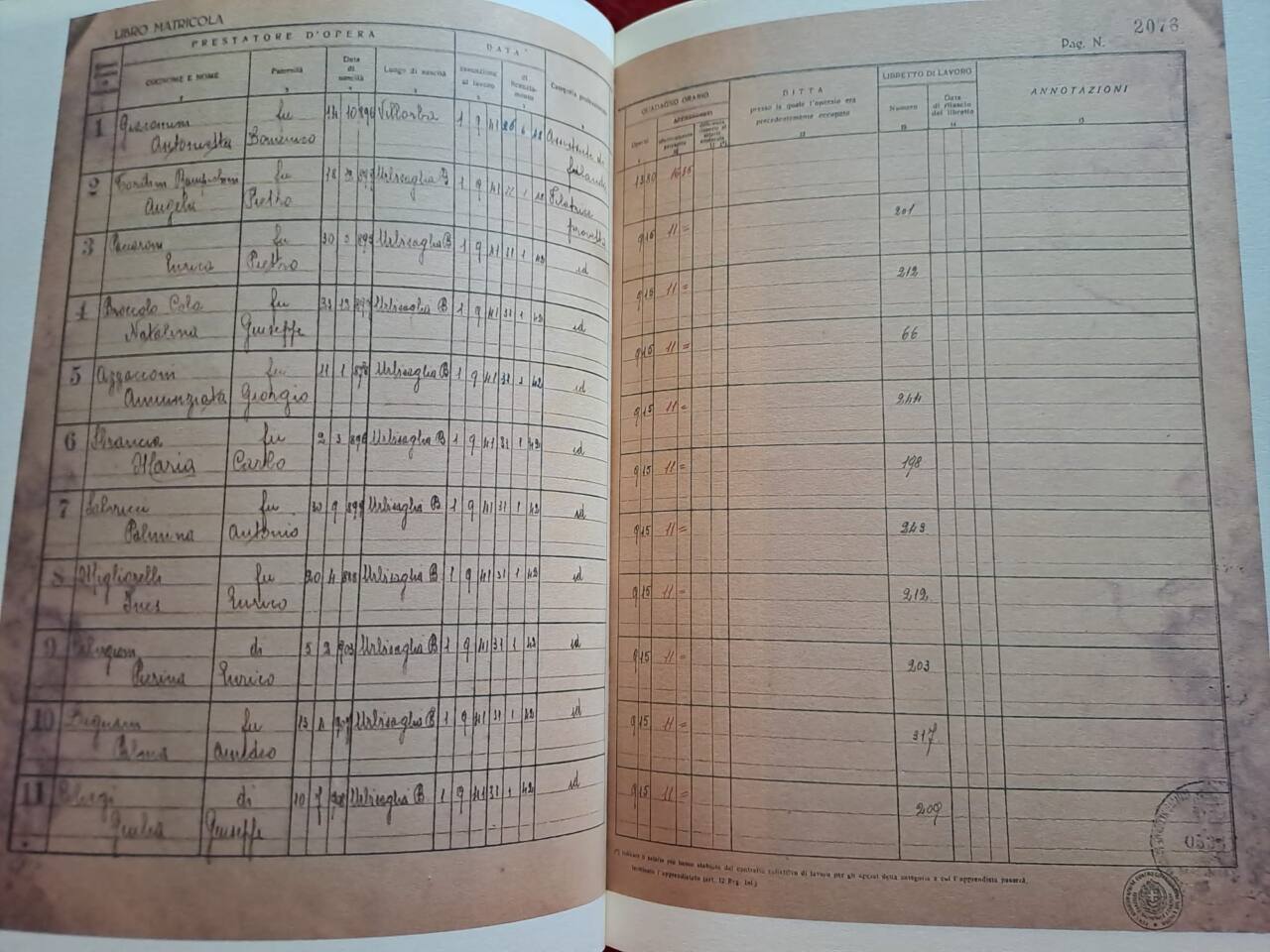

«La Regione ha fatto una sorta di mappatura delle filande nel 2003, e noi ci siamo occupati del nostro versante: due filande in un paese piccolo come Urbisaglia significava avere centinaia di donne che lavoravano in fabbrica. Questo mestiere non esiste più, ma c’è quello che chiamiamo la ˊlinea femminile del lavoro operaioˊ: a fine Ottocento, queste donne erano in casa e facevano lavori per l’autoconsumo, per sostenere la famiglia. Poi, quando arrivano le fabbriche escono dalle mura domestiche, si allontanano dall’isolamento delle proprie abitazioni e vanno in fabbrica». Nasce quindi la cultura operaia.

«A inizio Novecento, ad Urbisaglia, oltre alle due filande, c’era uno stabilimento di calze, il calzificio Minnoni, che è andato avanti per tantissimo tempo. In seguito, sono state aperte tante attività grandi e piccole, ma la notizia che ci riporta alla stretta attualità è che in una delle due filande, quella fondata da Girolamo Piccinini, finita la produzione della seta nel Secondo dopoguerra (quando le fibre naturali sono state sostituite dalla fibra sintetica) si è impiantata la Urbis Confezioni, di Eugenio Tombolini».

«Il lavoro della seta e della filatura era durissimo, ai limiti dello schiavismo. Anzi – si corregge – dello sfruttamento. Le donne partivano dalle campagne, dalle varie frazioni, per essere dentro gli stabilimenti alle 7.30 del mattino, richiamate dalle sirene azionate dal vapore. E i testimoni – riflette Ciccioli – dicono che sembrava che partisse una nave dal porto, tanto era il fumo. C’erano mille campagne per la produzione dei bozzoli. Che a dire il vero venivano anche importati, e venivano versati in bacinelle di acqua bollente dove queste bambine, ragazze, donne e nonne estraevano il filo. Quindi le filandaie tenevano otto ore al giorno le mani nell’acqua bollente ed erano quasi digiune».

Le testimonianze raccolte dalla giornalista raccontano della «fame patita e della grande solidarietà che si è sviluppata tra loro. Io da bambina la vedevo quando si incontravano, sembrava comunicassero con gli occhi. Chi viveva in campagna condivideva la verdura, chi aveva del pane lo dava per sfamare i bambini. Era l’esaltazione della solidarietà, le une con le altre: ci si aiutava a vicenda perché si guadagnava pochissimo. Quando si parla di Rivoluzione industriale, si parla delle fasce più fragili della popolazione che vengono sfruttate dalla produzione industriale. E cos’era per loro. Quel poco che guadagnavano – commenta lei – spesso e volentieri non lo vedevano neanche, perché il denaro neppure passava dalle loro mani se erano piccole. Erano invece le madri e le loro nonne a riscuotere per le giovani operaie. Quei soldi erano necessari per sopravvivere».

Da sottolineare, tra l’altro, che «le filandaie ci raccontano di un passato indistinto. Nel senso che – prosegue la giornalista – non sanno distinguere anni ’30 o ’40. Il ricordo che loro hanno portato nel cuore, negli occhi e nella storia era di un mondo tutto femminile. Anche perché quando c’era la guerra, gli uomini erano spariti, andavano al fronte, e il paese era totalmente mandato avanti dalle donne. C’erano grandi sacrifici e grande sofferenza. Li si affrontava in due modi, in fabbrica: con la preghiera, la recita del rosario, al mattino, appena iniziava la lavorazione, e poi alle 17.30, quando smettevano di lavorare. E il secondo modo era il canto. Le filandaie cantavano per tirarsi su di morale. Anche se – dice una testimone – che da davanti i cancelli le filandaie più che cantare sembrava piangessero, si lamentassero».